商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームからしんでざいんに支払われることがあります。

わざわざカレースプーンをそろえる必要ってあるのかな。

そんなふうに思っていたわたしが、柳宗理(やなぎ そうり)のカレースプーン(YANAGI DESIGN)に出会って価値観が変わりました。

派手さはないけれど、使えばわかる。

毎日の食事がほんの少し丁寧に、そして心地よくなるデザイン。

今あるものを大切にするという、日本の禅の精神がカタチになったカレースプーンをご紹介していきます。

柳宗理(やなぎ そうり)とは?

柳宗理(1915–2011)は、日本を代表するインダストリアルデザイナー。

カトラリーやキッチンツールなどの生活道具に、「使いやすさ」と「美しさ」を高次元で融合させたデザインを数多く残しました。

彼のプロダクトは、見た目よりもまず使い心地を最優先に設計されています。

「人の手の動き」を実際に観察し、試作品を繰り返し使うことで、自然と導き出された形。

無駄を削ぎ落とした、機能美あふれるデザインは世界中で評価されています。

柳宗理の「カレースプーン」3つの魅力

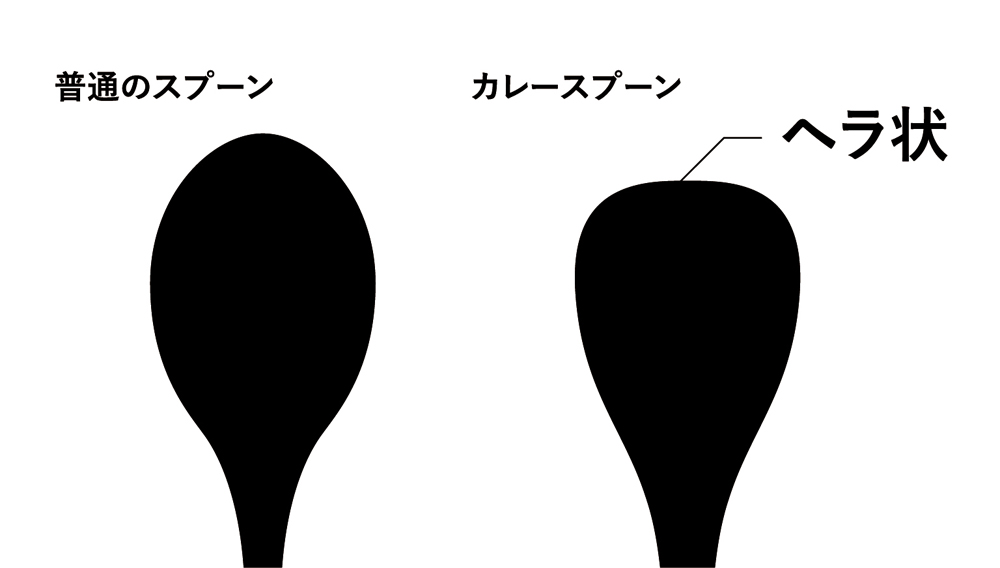

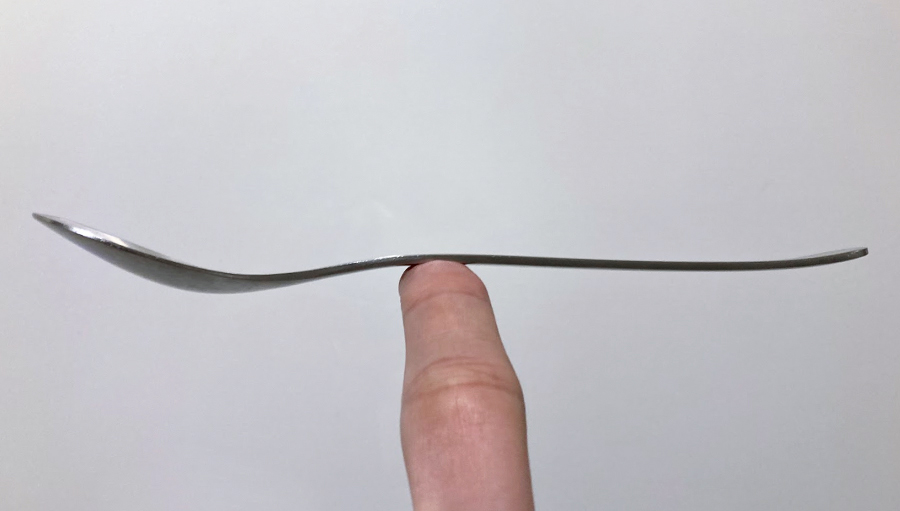

お米一粒まですくえる美しいカーブ

スプーンの先端がヘラのようになっていてカレー皿の端に残りがちなお米も、最後の一粒までしっかりすくえます。

特に、カレーやハヤシライスなど粘度のある料理との相性がよく、大きな具材もカットしやすくなっています。

「気持ちよく食べきれる」という体験は、想像以上に満足感があります。

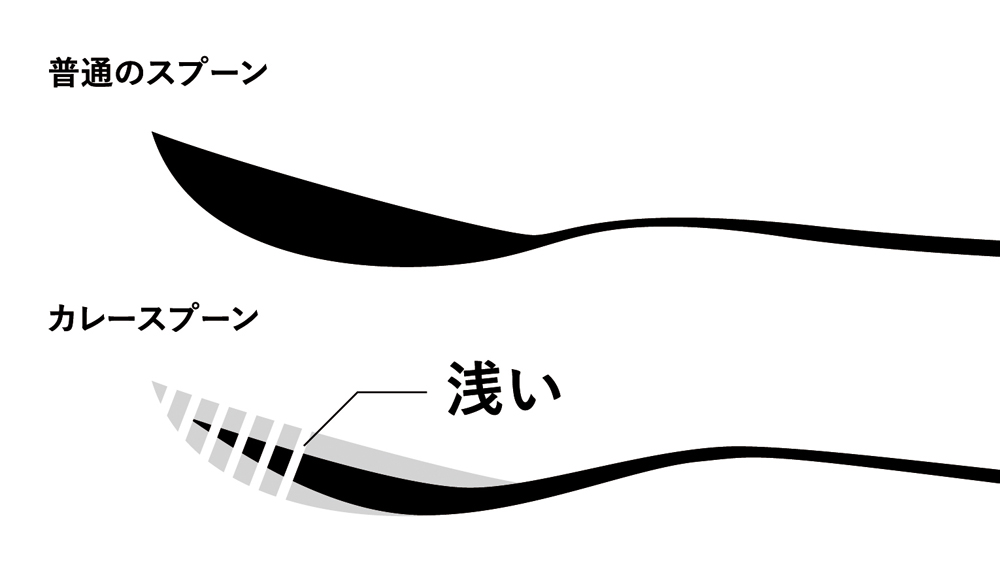

スプーンの口当たりに驚く

先端から中央にかけ浅く、奥にかけて深くなっているので、底の浅いお皿でもストレスなくしっかり具材をすくうことができます。口に運んだ瞬間に感じる、まろやかな口当たりを楽しめました。

金属製なのに、どこかやさしい感触なのは、縁の処理が丁寧にされているから。

食べるたびに「気持ちいいな」と思える。そんなカトラリー、実はなかなかありません。

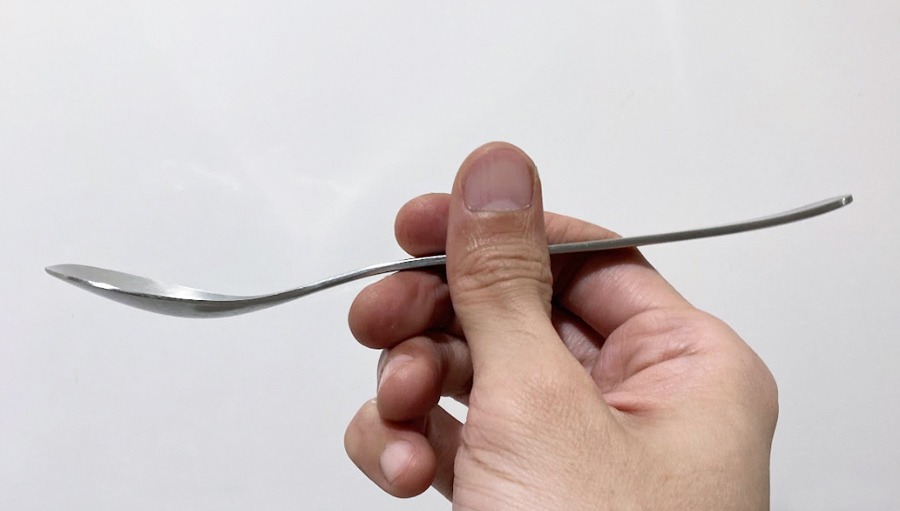

握っても疲れない、女性にも優しいバランス

手に持った時のバランスが左右で取れていて、女性にも持ちやすくなっています。

柳宗理らしい機能美が詰まったフォルムは、使いやすさと美しさを高いレベルで両立しています。

プロダクトとしての美しい道具とはこういうことか、と実感できます。

日常の食卓を変える柳宗理のデザイン

なぜ「カレースプーン」が必要なの?

柳宗理の思想では、「特別なものほど日常的に使うべき」とされています。

これは柳の父・柳宗悦(やなぎ むねよし)が提唱した「民藝運動」にも通じる思想で使うための道具にこそ美しさが宿るという「用の美」考え方です。

「民藝運動」はその思想が広まり、無印良品や北欧デザインの価値観にも影響をおよぼしています。

多くの人にとってカレーは日常のよくある料理だからこそ、その時間が快適であるべき。

「食事=作業」ではなく、「食事=心地よい時間」に変えるための道具が、このカレースプーンなのです。

無理して手に入れる必要はありませんが、手に入れる価値はあると感じました。

スプーン一つで、そんなに変わる?

と思うかもしれませんが、「毎日の繰り返し」が気分や生活の質をつくっているからこそ、そこにこだわる価値があります。

カレーを食べるときのストレス(すくいにくさ、口当たり、重さなど)を取り除くことで、驚くほど体験が変わることに気づくはずです。

柳宗理のカレースプーンはデザインを通して日常の食卓を変える

柳宗理のカレースプーンは、ただのスプーンではありません。

道具に宿る美しさと食事を心地よい時間にしてくれる使いやすさがいい道具を、長く大切に使うことにつながるデザインになっています。

日常の食卓に、小さな感動と丁寧さをもたらしてくれるカレースプーンは、毎日を丁寧に暮らしたい方に、手に取ってほしい逸品です。

柳宗理(Yanagi Sori) カレースプーン 183mm 燕三条 18-8ステンレス 口当たりなめらか 器にフィットしやすい緩やかなカーブ ご飯がすくいやすい 深皿 柳デザイン

PR