商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームからしんでざいんに支払われることがあります。

近年、「Uber Eats(ウーバーイーツ)の報酬が下がった」「フードデリバリーはもう稼げない」といった声を耳にすることが増えています。

特に都市部では、配達員が増えすぎたことで報酬単価が下がり、競争も激化しています。

しかし、これは市場の飽和ではなく、次の成長ステージへの移行を示しているに過ぎないかもしれません。

結論から言えば、現在のフードデリバリーとそれらを展開するプラットフォームの需要は今後も確実に増え続けると考えます。

その鍵を握るのが、「地方」や「観光地」へのサービス拡大です。

なぜフードデリバリーの需要は今後も減らないのか?

コロナ禍を機に、外食よりも自宅でレストランの味を楽しむ中食の文化が根付きました。

この傾向は一時的なものではなく、共働き世帯・子育て世代・高齢者層など、日常的に配達サービスを必要とするリピーター層によって支えられています。

フードデリバリー業界の成長

日本におけるフードデリバリーサービス市場規模は2016年の3,770億円から2024年には7,967億円と8年間で111.3%増加で成長しています。(サカーナ・ジャパン株式会社)

これは単純に考えて年間平均で9.7%(年平均成長率)の成長率です。

株式市場で年9.7%のリターンを8年間続けるのはS&P 500の長期平均と同水準もしくは堅調といえるのではないでしょうか。

これを企業や市場規模がこのペースで成長していると考えるとラストワンマイルには需要があると言えます。

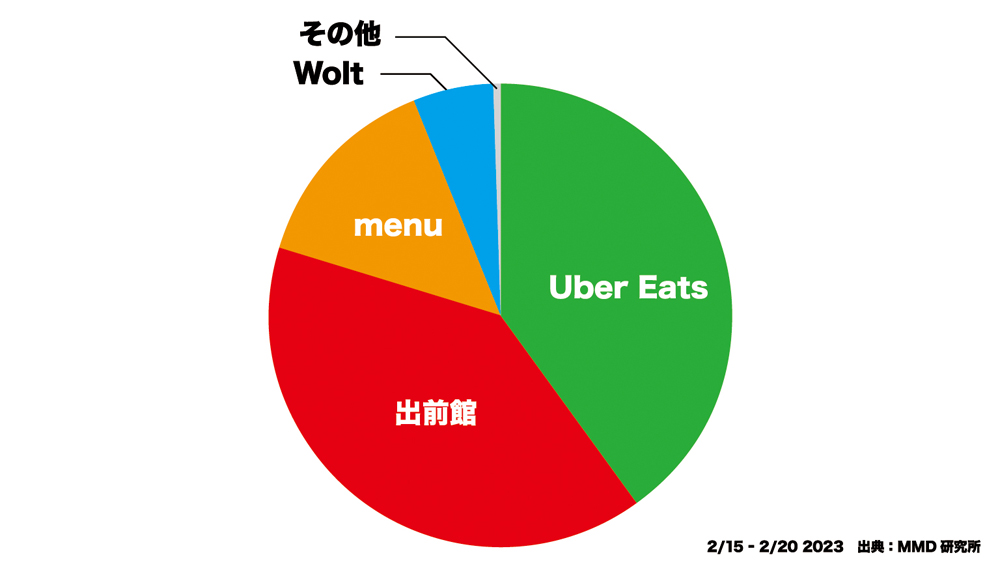

各サービスのユーザー利用率

日本におけるフードデリバリーサービス会社の直近1年間でのユーザー利用率はUber Eats(ウーバーイーツ)が70.6%、次に出前館が69.9%、menuが25.2%、Woltが10.5%です。(MMD研究所)

Uber Eats(ウーバーイーツ)と出前館の2強、その他各社が追随する構図であることがわかります。

出前館はもともと日本生まれなので日本にローカライズされています。

Uber Eatsは若年層の利用者が多く都市部を中心にサービスを展開しています。

シェア2位内のUber Eatsの動向を推測することで今後のフードデリバリー業界の未来が見えてくるかもしれません。

地方は今後どうなる

Uber Eats(ウーバーイーツ)は2021年9月より全国47都道府県で都市部を中心にサービスを提供しています。

さらに2025年中に合計100都市以上の地方都市を中心にサービスエリアを拡大する予定とあります。

都市部はすでに配達パートナー・加盟店・ユーザーが飽和状態にありますが、地方は真逆です。

- 配達する人が都市部に比べて少ないため、案件を受けやすい

- サブスクリプション(定額)サービスによってリピーター増加

- 自治体・観光協会と連携した地方創生の一環となりうる

さらに、地方では高齢化や交通手段の少なさが課題となっており、Uber Eats(ウーバーイーツ)が社会インフラとしての役割を担うケースも増加していくと考えられます。

地方拡大は必然?Uber Eats(ウーバーイーツ)CEOの戦略から見る今後の未来

Uber Eats(ウーバーイーツ)のCEO、ダラ・コスロシャヒ氏は以前、ExpediaのCEOを務めており、旅行業界に深い知見と人脈を持っています。

この背景から現在、企業全体を「配車サービスの会社」から「生活全体を支えるスーパーアプリ」へと進化させる戦略を進めています。

中核には、旅行・移動・食事の一体化というビジョンがあります。

大手オンライン旅行会社のExpediaを買収検討

2024年、Uberは旅行予約大手のExpediaの買収を検討していると報じられました。

この動きは、Uberのサービスを多角化し、旅行予約機能を自社アプリに統合することを目的としています。

コスロシャヒ氏の旅行産業への注力は、Uberの成長戦略として理にかなっています。

彼の旅行業界での経験とネットワークを活かし、Uberを移動のAmazonとして位置づけることを目指しています。

ただし、旅行業界は競争が激しく、既存の大手企業が多数存在します。今後は、どう差別化するのが求められるでしょう。

旅行×食事の融合

とはいえマクドナルドのように、日常的に利用しているレストランがあると海外旅行などの旅先でもしばしば利用する機会があるかと思います。

この感覚はUber Eats(ウーバーイーツ)にもあてはまるのではないでしょうか。

- 空港・ホテル・観光地でのフードデリバリー展開

- ご当地グルメや地域限定メニューをアプリ内で紹介

- グローバルデザインUIにより訪日外国人へも対応可能

この戦略によって、Uber Eats(ウーバーイーツ)も地方や観光地という非都市圏でのニーズを掘り起こしているのです。

配達のお仕事をされている方は訪日外国人へのスムーズな英語のコミュニケーションスキルを求められる場面があるでしょう。

この機会にオンライン英会話で英語に慣れておくと一歩リードした報酬獲得の機会を得られるかもしれません。

あらゆるものが即時配達に

また、Uber Eats Japan をはじめUberのグローバル戦略の1つが「Get Anything(なんでも手に入る)」というコンセプト。

これは、食事だけでなく日用品、コスメ、ペット用品、さらにはクリーニングの配送まで、あらゆるものを注文・即時配達できる仕組みです。

- コンビニ(セブンイレブン・ローソンなど)

- スーパー(まいばすけっと、成城石井など)

- ドラッグストア(風邪薬や頭痛薬、胃腸薬などの第2類・第3類医薬品のほか、日用品やスキンケア商品)

- その他(スマホの修理、クリーニングの配送)

これらの動きから、フードデリバリーはもはやただの食事配達ではなく、ローカライズされたライフスタイルの一部としてモノや体験を含めた価値の提供を主体に成長し続けると考えられます。

まとめ | フードデリバリーの今後は明るい。次の舞台は「地方」へ

Uber Eats(ウーバーイーツ)のような大手プラットフォームは、都市部の飽和を越えて地方・観光地という新たなフロンティアへと進出していくと考えられます。

その波は相乗効果として各フードデリバリーサービス会社へも波及されると考えます。

- フードデリバリーは、食事を超えた体験でこれからも人々の生活に深く関わる存在へ

- 地方展開によって、新たな需要が掘り起こされ続けていく

- 配達のお仕事に関わっている人にとって、地方でも稼げる時代がやって来る

配達の需要は、むしろこれからが本番になり、地方の配達のお仕事をされている人も報酬獲得の機会が増えると考えられます。

その波に早く乗った人ほど、新しいチャンスを手にできるでしょう。

Source : Uber Eats(ウーバーイーツ)